- Reservation

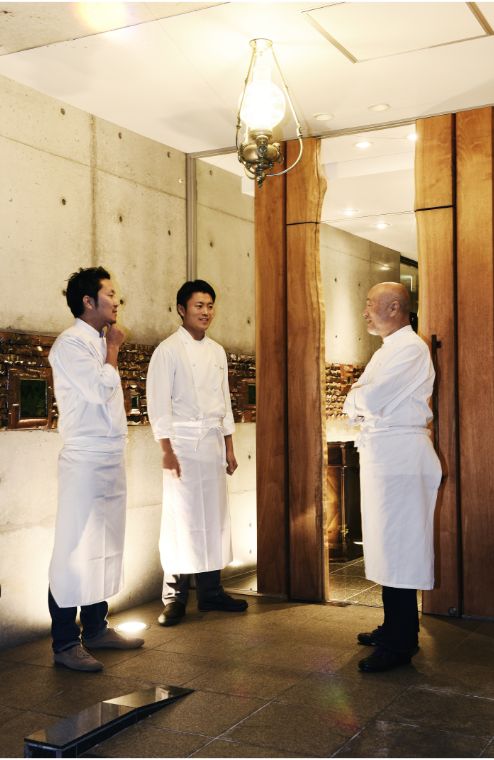

OTOWA’s identity to the Next

故郷に根ざし

つながりを育む

慣れ親しんだ土地で育った素材や文化、

人とのつながりを経て、

たくさんの料理が生まれました。

純粋に喜び、楽しんでいただけるよう、

これからも前進していきます。

Rooted in their hometowns and nurturing connections.

Through the ingredients grown in the familiar land, culture, and connections with people Many dishes have been born through the connection with people and culture and ingredients grown in the familiar land.

We will continue to move forward so that our customers can enjoy our food with pure pleasure.

継承と発展を繰り返し

地域が誇れる

レストランを目指す

地域から受けた恩恵を地域に還していくこと。

師の意志を世代を超えて継承し、

食から地域づくりに貢献してまいります。

The goal is to create a restaurant that the community can be proud of through repeated succession and revolution.